日本で10代の頃、叔母の本棚で吉本ばななの作品に初めて出会いました。N・Pの他にも彼女の作品をたくさん読みましたが、ベルギーに引っ越した後もこの本はずっと私を魅了してきました。いつも近くにあって、何度も読むうちに、翻訳、フィクションと自伝、系譜、親族についてなど、私の興味と交差する多くのモチーフをN・Pのなかに徐々に再発見していきました。それまで作ってきた、映画以外の作品にも繋がる興味のあることがこの小説(N・P)のなかで集約されていたということになります。やるしかない、と思いました。

ばななさんと映画化について初めてお話したのは2017年4月です。その際に無声映画にしたいという話もしました。最初から「映画的な決断、判断はお任せします。」と言っていただき、内容の変更などをお願いされたことは一度もないです。

無声映画にしようと思ったのは、深い理由は無かったように思います。でも、大事な決断は、後から理由が分かってくることが多い気がします。「文字の、物語の身体性を引き立たせるため」などと他の記事やインタビューには書いてあります。後から他の人の解釈や説明を聞いて、それは確かにそうだな、面白いな、と。

あるのは熱い陽射し それから強力な不在感

私は夏そのものだったような気がする

上映予定SCREENINGS

監督インタビュー

~プロダクション・ノートに代えて~監督インタビュー~プロダクション・ノートに代えて

小説『N・P』と無声映画の始まり

シナリオとベルギーの助成金

映画も勉強したことがなかったし、初めて作る長編映画だったので、無駄は多かったです。原作からどの場面を選ぶかというのは、編集の時にけっこうやりました。ほとんどそのままシナリオにして全部撮影しちゃったんです。わたしなりに忠実に。もちろん、シナリオの時点で省いていたシーンもあったんですけど。だから編集の際に取捨選択の作業をやることになりました。無声なので、セリフをどう置いていくかとかも含めて、シーンごとに、あ、このシーンはもう全部ゴミ箱へ、ということもありました。

シナリオ執筆の際にはベルギーの助成金を使いました。政府の映像基金ですね。フィクション、ドキュメンタリー、アニメーションというジャンルのほかに、4つ目の、どこにも属さないカテゴリーがあるんです。そこの予算は他と比べて少ないんですけど、自由な形で映画を制作するためのお金を申請できるんです。でもそこから結局アーティスティックなものが誕生して……。ある意味では映像基金側もそこに重きを置いているんです。一番自由なところから始まって成長していくものだっていう考えが彼らにはあるのだと思います。

そこでシナリオを書くための助成を一人で申請しました。シナリオ申請は個人でもできます。この助成がおりること自体は、けっこう難しいことだと思います。その助成を受けて初めて、プロデューサーが話を聞いてくれるようになる気がします。というのは、その次のステップ以降の申請、つまり制作の準備段階に対する助成申請からは、個人ではできないんですね。プロデューサーにとっては、シナリオ申請がおりたということは、ある意味で次のステップへ行きやすいチケットのようなもので、それをわたしは持っていたということになります。

撮影の準備

プロデューサーが決まったのは2015年の12月です。その後、2016年から2017年前半はずっとロケーションハンティングをやっていました。ヤフオクで10万円くらいでミツビシの軽自動車を買って、全部自分でやりました。それを使ってずっと何ヶ月も車で生活したりして。滞在していたのは金沢です。私は東京都出身ですが、金沢には以前からご縁があって、多くの友人に助けてもらいながら、ロケ地を探しました。「こういうの探してるんだけど何かあるかな」と。撮影が近づくと、ラインプロデューサーの黒川武彦さんも参加して、具体的な撮影許可の申請などを引き受けてくださいました。

ロケハンに関しては、小説を10代の頃からずっと読んでいたので頭の中でイメージは全部出来ていて、それに合った場所を探しました。頭の中で想像していたものを、なんとなく。撮影の直前にはもちろん黒川さんとカメラマンの足利広さんと一緒に金沢に何泊か滞在して、ロケ地をすべてまわって、具体的なことを決めていきました。

その頃は日本とベルギーを何度も行き来していて経済的にとても不安定で、ベルギーでは仕事場のアトリエに住んでいたんです。そこの家賃が月4万円くらいで、全てぎりぎりなんとかなりました。不安に思ってもしょうがないので。でも心の支えは、やっぱりベルギーのプロデューサーがすごく理解のある人たちだったことです。彼らの存在はとても心強かったです。こういう形の、いわゆる物語の長編映画は彼らにとっても初めてでした。彼らはもともと美術館で展覧会を行うことが多いアーティストの映像作品をサポートするプロダクションなんです。だからアーティストの制作に予定よりずっと時間がかかる、というのは彼らにとってはすごく普通のことだったんだと思います。

撮影

撮影のほとんどは2017年の夏、2週間のうちにやりました。冒頭にパーティーのシーンがあるんですけど、それはベルギーで撮りました。それと、翠が手紙を書くシーンは、ばななさんのアドバイスをいただいて、一年後に追加で撮りました。

そういえば撮影の始まる前日に愛車のミツビシのミニキャブが事故で大破してしまったんですよ。でもその時、撮影はきっと全てうまくいくと思いました。撮影中はラインプロデューサーの黒川さんから運転を禁止されましたが。そして撮影中は奇跡的に天候が常によくて、きっとそれが大きかったと思うのですが、撮影は予定どおり2週間で終わりました。撮休もとれたし、雨のシーンは散水車も手配して来てもらったのですが、なんと雨が偶然降り出してきたんです。単に天気が良かったということではなく、天気とのめぐりあわせがよかったんです。撮影は最小限のスタッフで行いました。スタッフとキャスト合わせて10人から15人くらい。

出演者の4人、そのうちのひとりは今はプロとしてやっている人ですが、その時点では皆映画で演じる経験が無かったので、ある意味では自然に演技ができたと思います。そしてもちろん翠役の川村美紀子さんは、ダンサーとしての経験がありました。音声の録音は全くなかったんですが、セリフは皆暗記してくれていました。私の作ったシナリオはすごく素人っぽいものだったのですけど、それを言いやすいように自分の言葉で適当に言ってね、と伝えていました。言葉の一語一句というよりは、やりとりの中で生じるエネルギーのほうに集中したかったので。撮影のときに彼らが発話している内容は、字幕の内容と同じです。言葉に集中したのはポストプロダクションの段階で、撮影中は演者同士のエネルギーを見ていました。

編集

編集は2018年の7月から2019年の3月にかけて行いました。あとから思うと恥ずかしいですけど、わたしのシナリオどおりに編集したら2時間半くらいの映画になったんですね。それをプロデューサーに見せたら「・・・」となって、そこから削っていきました。この映画の最後の曲を提供してくれたスタックスというグループのシス・マテーも編集に参加しました。もちろんプロデューサーも私の作業場に何度も来てたくさん話し合い、大体の形にしていきました。そして以前から仕事をしていたエディターのイネケ・ヴァン=ワイエンベルヘと一緒にきれいに切って、仕上げたという工程です。

シスはもともと翻訳家で、こういう役割をドラマツルグというんでしょうか。物語の構成を手伝ってくれました。最初の依頼内容は、国際映画祭に出すために字幕を英語で作るので、わたしが原作を読んで思っている内容に忠実にセリフを英語に翻訳することでした。ばななさんから翻訳はイタリア語訳が一番お勧めと教えていただいたので、それを彼に読んでもらったんですが、ほかにもたくさんの言語で読んでくれました。そうして英語への翻訳をしていく中で編集も一緒にやり始めたんです。

字幕に関しては2種類あって、映像の下とか上に字幕のように出るタイプの文章と、黒地に白文字で一行ずつ出てくるタイプがあります。この黒地のインタータイトルが、主人公・風美の心の声です。それは原作に忠実に、心の情景……ばななさんの原作で特徴的なことだと思うんですけど、心の状態を風景にたとえたりとか。それを黒地のところでは前面に出すのに比べて、字幕みたいに出てくる文章はなるべくシンプルに、という感じで作りました。

サウンドデザインと音楽

最初は完全な無音で完成させたんです。元々そのつもりだったので撮影中は何も音を録っていなかったんです。でもハードコアすぎたんだと思います。それを一度上映したんですが、プロデューサーに「うーん、音あった方が良いかもね。」と言われ、そこからさらに8ヶ月くらい、音だけに集中してサウンドデザインを行いました。わたしにとっては、編集を終えた時点で映画は完成していたので、音をつける作業は一歩引いて、それまでの過程に比べると割とリラックスしてやっていました。

音はすべてベルギーで作りました。フォリー(効果音)といって、映画の動きに合わせて音を作る人がいるんです。それをどこで使うか、どこであえて使わないかとかを決めるのは、とても重要でした。音を付ける作業の中で集中したのが、声だけが盗まれて無くなっているという感じをどうみせるかということです。効果音の使い方、あともちろん音楽とか、それをどう使うかも繊細な作業でした。結局、録音はフォリーだけで、ほかはサウンドスタジオが持っていた鳥とか水とかの音の素材を使いました。そのサウンドスタジオの人たちがすごく面白くて、リアリティを追求するスタイルより、リアルとは逆方向に作りたい、人工的な音にしたいと言われて。それは彼らの判断です。たぶんきっと彼らのスタイルなんだと思います。それがこの映画に独特の印象を付け加えていると思います。

音楽はそれと同時に進んでいきました。Wolf Eyesというアメリカのノイズバンドの曲が2箇所使われるんですけど、これはプロデューサーの提案です。「いいじゃない!」ということですぐオファーを出しました。幸い友人を通じて繋がりがあったのですぐにOKの返事があり、既存の楽曲ひとつと、新しく公衆トイレのシーンに合わせた曲をひとつ作ってくださいました。

アスナさんは金沢出身で、彼も友人を通じて紹介されて、素晴らしい楽曲を提供してくれました。最後のエンディングテーマは、映画を通して唯一人間の声が聞こえるところなんですけど、ベルギーのスタックスという兄弟のグループが作ってくれました。兄弟のうちのひとり、シス・マテーは、先ほど話した編集作業の段階で、セリフなどを全部構築する作業を一緒にしてくれた人です。

完成と上映

音が全部できて、カラー・グレーディングも終わり、「よし!」となって、完成する頃にちょうどコロナが始まりました。3月からしばらくはロックダウンもあって、けっこう孤独になり……完成したけど、どうなるんだろう、どこで映画を上映してくれるかも分からず、誰か興味あるのかなとか。そんな感じで、「これからどうやって生きていこう」と思いながら過ごしていたら、プロデューサーから5月に突然電話があって、「マルセイユに選ばれたよ!」と。日本は違う状況だったかもしれないんですけど、ヨーロッパはコロナの最初の年の夏に規制緩和で、コロナ終わったかも? というのが一瞬あったんです。だから奇跡的に、ほかの映画祭はオンライン開催が多い中、2020年のマルセイユ映画祭は実際に開催されて、現地に行くこともできたんです。

日本ではそんなに知られている映画祭なのか分からないのですが、こういうタイプの映画にとってはすごく重要な映画祭のひとつなので、マルセイユの国際コンペティションに選ばれたとなると他の映画祭からも次々に声がかかりました。それ以降たくさんの場所で上映することができました。マルセイユのおかげです。

お客さんからの反応では、イメージフォーラムでの質疑応答の際に個人的に嬉しかったのが、衣装についてのコメントです。主人公の風美と翠の衣装で、赤と青が入れ替わるところに注目してくださいました。衣装はわたしが担当だったんです。

イントロダクション/ INTRODUCTION

自殺した小説家と子どもたちをめぐる愛の物語が字幕とともに語られる

現代の”サイレント映画”

物語は「N・P」という一冊の本から始まる。著者の高瀬皿男は48歳で自殺を遂げていた。97の短編からなるその小説に、未収録の98話目の存在が明かされる。その98話に描かれていたのは、実の娘に恋する男の話――。それを翻訳していた庄司もまた、自ら命を絶ってしまう。

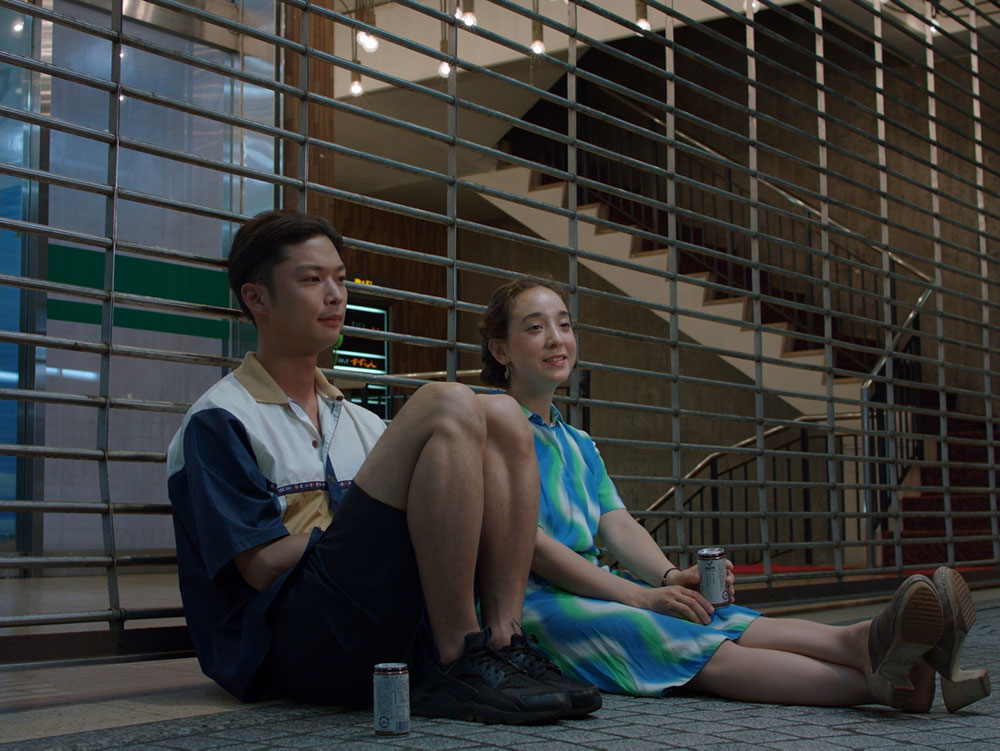

ある夏、庄司の恋人だった風美は、高瀬が遺した二卵性双生児の姉弟、咲と乙彦と出会う。さらに、庄司の形見の98話目の原稿をねらう女(翠)も現れる。「N・P」によって結びつけられた4人の若者をめぐる特異な愛の物語が、鮮烈な夏の光の中で描かれていく。

吉本ばななの初期作品で、ファンも多い傑作長編『N・P』を、ベルギーを拠点とする映像作家リサ・スピリアールトが映画化。

主人公の加納風美を演じるのは、監督の実の妹でアーティストとして活動しているクララ・スピリアールト。風美と奇妙な友情を育む箕輪萃を演じるのは、振付家・ダンサーの川村美紀子。原作者・吉本ばななからは「この世に川村さん以上にリアルに翠を演じられる人はこれまでもこれからもいないと思う」と評された。

劇中、台詞は聞こえない。俳優たちには物語のメモを渡し、自分たちの言葉で解釈して自由に話をさせながら撮影。その後、映像を無音にし、状況音とノイズミュージックを後付けして、字幕とインタータイトルで物語るという独自の手法がとられている。

2020年7月にマルセイユ国際映画祭(FIDMarseille)国際コンペティションでワールドプレミア上映されて以降、イギリス、ドイツ、メキシコ、シンガポール、チェコ、オランダ、ベルギー、イタリアなどの国際映画祭に出品、日本ではイメージフォーラム・フェスティバル2021で上映され好評を博した映画『N・P』が、撮影地である金沢と富山で先行上映、そして1週後の10月15日(土)よりシアター・イメージフォーラムにてロードショーが始まる。

ストーリー/ STORY

ある夏の日本を舞台に、故・高瀬皿男の謎めいた小説『N・P』 に魅了された4人の若者が、その1冊の本によって結びつけられてゆく様子が描き出される。

翻訳と原作とはどう関係するのか? フィクションと現実とは? 人生は、どこまでが決められた物語として演出されたフィクションなのか? そして、登場人物の間でしばしば起こる近親相姦的な相互作用の本質とは何なのか?

語り手である風美は、翻訳家の戸田庄司と恋人同士であった。庄司が『N・P』を日本語に翻訳していた頃のことだった。

『N・P』は、アメリカで暮らした日本人作家・高瀬皿男による97話の自伝的短編集である。庄司はこの本の翻訳中に自殺した。未収録の98話目のストーリーは、高瀬の娘である翠との近親相姦を扱っているという。

庄司の自殺から4年後、風美は高瀬の遺した子供たちと出会う。まずは双子の乙彦と咲、それから異母姉の翠。翠は、社会的、倫理的、性的な規範を超えて生きていて、過去には実父・高瀬と関係を持ち、異母兄弟である乙彦とも恋仲になっている。3人は本の中の物語の、超現実的で閉ざされた世界に生きているかのようだ。そして彼らに寄り添う風美を通し、それぞれの脱出口を見つけようとしているようにも見える……。

キャスト/ CAST

加納風美 / Kazami Kano :

1993年東京都生まれ。2009年より、父親の出身国であるベルギーへ留学。ゲントの美術大学LUCA School of Arts大学院修了。

7年間の絵日記を含むドローイングを出発点として、映像、アニメーション、壁画、刺繍、陶芸など表現メディアは多岐にわたる。個人または集団の文化的アイデンティティ形成におけるシンボルの役割、そこから読み取れる自然と人間の関係を主なテーマとしている。

精密な作風を特徴としながら、長さ8mの壁画(2018年ヘラールツベルゲン市)、高さ2,4mの陶像(2021年クノック ヘイスト市)や直径4mの陶鈴サウンドインスタレーション(2021年ゲント市現代美術館)など、大型作品も手がける。CAF賞2020では最優秀賞を受賞。副賞として開催した初個展「くららせきらら」では、同タイトルの画集をベルギーのMer.Booksより出版、発表した。日本とベルギーを行き来しつつ、現在はゲント市のアトリエを拠点に活動中。

箕輪翠 / Sui Minowa :

1990年生まれ。16歳からダンスを始め、2011年より国内外で作品上演を重ねている。「どこからかの惑星から落下してきたようなダンス界のアンファン・テリブル」(Dance New Air 2014/石井達朗氏)とも紹介されるその活動は、劇場にとどまらず屋外やライブイベントでのパフォーマンス、映像・音楽制作、アクセサリー製作など多彩に展開。日本女子体育大学 舞踊学専攻卒。2013-16年度(公財)セゾン文化財団ジュニア・フェロー。2014年初演『インナーマミー』で、トヨタ コレオグラフィーアワード 2014「次代を担う振付家賞」及び「オーディエンス賞」、横浜ダンスコレクションEX2015「審査員賞」及び「若手振付家のための在日フランス大使館賞」受賞後、渡仏。フランス国立ダンスセンター・CCN/Rを拠点にパリ、リヨン、グルノーブル、マルセイユ、ル・アーブルにて半年間のレジデンスを行い「地獄に咲く花 (LA FLEUR ÉCLÔT EN ENFER)」を発表。

高瀬乙彦 / Otohiko Takase :

宮村周志

高瀬咲 / Saki Takase :

ヴァン=デ=ステーネ・サールチェ

原作 ORIGINAL

原作: 吉本ばなな「N.P」(角川書店出版)

©1990 吉本ばなな /「N.P」 発売日: 1990年12月25日

自殺した小説家の書き遺した97話からなる短編集『N・P』。未収録の98話目を発見し翻訳していた翻訳者も自殺してしまう。その翻訳者の恋人を語り手に、彼女と小説家の子供たちが作り上げるひと夏の物語。近親相姦や人間同士のスピリチャルな関わりなど、社会的規範を超えた幾つものテーマが断片的かつ重層的に描かれていく1990年発表の作品。

原作者: 吉本ばなな

著者近影: Fumiya Sawa

著者近影: Fumiya Sawa

1964年、東京生まれ。日本大学藝術学部文芸学科卒業。87年『キッチン』で第6回海燕新人文学賞を受賞しデビュー。88年『ムーンライト・シャドウ』で第16回泉鏡花文学賞、89年『キッチン』『うたかた/サンクチュアリ』で第39回芸術選奨文部大臣新人賞、同年『TUGUMI』で第2回山本周五郎賞、95年『アムリタ』で第5回紫式部文学賞、2000年『不倫と南米』で第10回ドゥマゴ文学賞(安野光雅・選)、2022年『ミトンとふびん』で第58回谷崎潤一郎賞を受賞。著作は30か国以上で翻訳出版されており、イタリアで93年スカンノ賞、96年フェンディッシメ文学賞<Under35>、99年マスケラダルジェント賞、2011年カプリ賞を受賞している。近著に『私と街たち(ほぼ自伝)』がある。noteにて配信中のメルマガ「どくだみちゃんとふしばな」をまとめた文庫本も発売中。

ASUNA/ アスナ

語源から省みる事物の概念とその再考察を主題として作品を制作。同時に音の物理現象に関する美術作品の制作/パフォーマンスも行う。代表作に「organ」の語源からその原義である「機関・器官」としてオルガンを省みた「Each Organ」(2002)、本の語源としてのブナの木を元に情報の記録・運搬について扱った作品「Epidermis of Beech」(2012)などがある。近年は、干渉音の複雑な分布とモアレ共鳴に着目した作品「100 Keyboards」(2013)で、「メルボルン国際芸術祭」(2018)、「シンガポール国際芸術祭」(2019)、「ベルファスト国際芸術祭」(2019)、「ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック(BAM)」(2021) など、海外のアートフェスティバルから多数の招待を受け展示/パフォーマンスを行う。並行した音楽制作では、10代の頃から東京の実験音楽/即興/音響シーンに関わり、様々なアコースティック楽器やコンピュータによる作曲作品から即興演奏を行いつつ、無数のオモチャ楽器と電子音楽によるパフォーマンス「100 Toys」 を中心に、多岐に渡りつつも一貫した作品制作を行う。これまで海外25カ国以上で演奏/展示、CDやレコードなどをリリース。ドイツの電子音楽家のヤン・イェリネクや、美術家の佐藤実-m/s、トラックメーカーのshibataらと長年に渡るコラボレーションによる制作も行なっている。

https://sites.google.com/site/aaaaasunaaaaa/

提供作品

N・Pオリジナルトラック

「N.P」「Think Of」「Roof」「Lake」「Room」

既存トラック

「the lake was opened when came out of the grove at the dawn」- ASUNA & OPITOPE, White Paddy Mountain, 2016

Stacks/ スタックス

Stacksは、ベルギー、アントワープを拠点としたエレクトロニック・ポップのデュオ。メンバーは兄弟Jan Matthé とSis Matthéからなり、2020年にEntr'acteとStellage(アントワープ/モスクワ)からアルバム「Our Body Memory」をリリース。2022年にはアムステルダムのKnekelhuisからLP 「Love and Language」がリリースされる。

www.stacksofvoices.bandcamp.com

提供作品

N・Pオリジナル・エンディングテーマ

「M.B.」- Stacks, 2020

Wolf Eyes/ ウォルフ アイズ

Wolf Eyesは、1996年にネイト・ヤング(Nate Young)により米ミシガン州デトロイトにて結成された実験音楽グループ。現在は、ヤングとジョン・オルソン(John Olson)の2人で、ノイズ・ミュージック界における著名なグループとして活躍している。21年間の絶え間ない活動を通して、297枚のレコーディングをリリースし、様々な国や芸術ジャンルのアーティストと共演している。近年の活動としては、レジデンス、アートショー、ニューヨーク公立図書館のパーマネント・アーカイブへのLP/楽器の寄贈が挙げられる。公式リリースは、Lower Floors, Hanson Records, Bulb Records, American Tapes, Fusetron, De Stijl Records, Sub Pop, Troubleman Unlimited, AA Records, Gods of Tundra, Freedom From、その他複数のレーベルから発表されている。共演相手としては、Anthony Braxton, Merzbow, Sonic Youth, Black Dice, Double Leopards, John Wiese, Mammal, FLUCT, MV Carbon, Twig Harper, Jaimie Branch, Richard Pinhas, Smegmaなどが名を連ねる。

24 WTRIP Radioへアクセス可能なWolf Eyesの公式サイト:https://wolfeyes.xyz

提供作品

N・Pオリジナルトラック

「Stareway」- Wolf Eyes, 2019

既存トラック

「Black Vomit」- Wolf Eyes, 2004

音楽 MUSIC

ASUNA

Stacks

Wolf Eyes

クレジット INFORMATION

原題:N・P/2020年/日本・ベルギー/カラー/4:3/5.1ch/60分/無声、日本語インタータイトル

配給:Voice Of Ghost/コピアポア・フィルム

監督:スピリアールト・リサ

脚本:スピリアールト・リサ

翻訳・ドラマツルギー:マテー・シス

加納風美:スピリアールト・クララ

箕輪翠:川村美紀子

高瀬乙彦:宮村周志

高瀬咲:ヴァン=デ=ステーネ・サールチェ

撮影(日本)

現場監督:黒川武彦

カメラ:足利広

ドローン・カメラアシスタント:吉森崇夫

照明:ブルフ・ハンス=ジュニア

照明アシスタント:坂野充学

撮影(ベルギー)

現場監督:ストルップ・ヴィンセント

カメラ・照明:ブルフ・ハンス=ジュニア

カメラ・照明アシスタント:サヴェルス・ベルト

ポストプロダクション

編集:ヴァン=ワイエンベルヘ・イネケ

スピリアールト・リサ

タイトルデザイン:イブセン・オリヴィエ

サウンドコンセプト:ストルップ・ヴィンセント

フォリー:テイス・オリヴィエ

楽曲提供

ASUNA, Stacks, Wolf Eyes

協力

トーキョーヴィジョン、金沢フィルムコミッション、富山国際大学

協賛

フランダース映像基金、アーツフランダースジャパン、ゲント市、ヴィディスクエア

制作

Escautville (エスコヴィル) https://www.escautville.org/

Lisa Spilliaert

スピリアールト・リサ

1990年東京都生まれ。ベルギー・ゲントの王立美術アカデミー大学院写真科修了。系譜学への強い関心と自伝の物語性を題材とした作品を制作している。

2014年ベルギー西フランダース州美術賞大賞受賞。以来ロッテルダム国際映画祭(2015・2017年)等で作品を発表、2015年にはモノグラフ出版。

長編デビュー作である「N・P」はFIDMarseille(2020年マルセイユ・フランス)で初公開され、Berwick Film&Media Arts FestivalやUnderdox Munchenをはじめ数多くの映画祭で上映された。個展はこれまでBeursschouwburg(2017年ブリュッセル・ベルギー)とBrakke Grond(2022年アムステルダム・オランダ)で開催。

ベルギー・アントワープのプロダクションEscautvilleのメンバーとして現在は新作映画を制作中。

Escautville

エスコヴィル

Escautvilleは、ベルギー、アントワープを拠点とする視聴覚アートのための制作・配給プラットフォーム。

2011年にアーティストのWim Catrysse、Jos de Gruyter & Harald Thys、Ria Pacquée、Frank Theys、Koen Theysにより設立され、2022年にはLisa Spilliaertがメンバーに加わる。

構成アーティストの視聴覚アートプロジェクトの支援、制作、配給、宣伝を行う組織であり、新進・ベテランアーティストを問わず、多くのゲストプロダクションにも力を注いでいる。

Escautvilleは、ウルリケ・リンドマイヤー(Ulrike Lindmayr)とヴィンセント・ストルップ(Vincent Stroep)によって運営されている。

コメント

若さ

私が「N・P」を書いたのは、「健康的ではない『キッチン』」を書きたかったからだったと記憶している。自分も若かった。毎晩いろんな人たちと飲み、遊び、そしてあてどなかった。恋人もいたし同棲もしていたのに、この道が穏やかな将来に続くなんて全然思えなかった。

吉本ばななその中で「しがみつき合わない」人間関係があるということを、肌で知った気がする。

リサさんはまるでこの小説の登場人物のような人だ。クララさんもそうだ。あてどない感じがする。川村さんもそうだ。この世に川村さん以上にリアルに翠を演じられる人はこれまでもこれからもいないと思う。翠という人物のすごいところは身体能力なのだ、と書いているときも思っていた。だからふつうの人の生活ができないのだ。

少ない登場人物たちはみな、自分で言うのもなんだけど小説から出てきたような人たちで、乙彦なんて私の書いた人としか思えない。それもみなリサさんのあてどなさ、粘り強さ、イメージする力のすごさなのだろう。

よくぞここまで忠実に撮ってくれたという感謝しかない。人の心に残る名作だと思う。